- 健康

- 著者

【受講生の声:谷山ダイスケ様】心も体も軽くなる健康プログラムの構築で頑張らなくても成長するビジネスを実現

ONE BODY 主宰谷山ダイスケ様

“THE ONE” WORLD

一人ひとりが 唯一無二の価値ある存在として 活躍できる世界をつくる

あなたの人生で最も価値あるストーリーを思い出してください。

ボディメイクで自信を取り戻したこと。コーチングで本当にやりたいことが見つかったこと。あなたにとって唯一無二のストーリーがあるはずです。

THE ONEは、あなたの人生ストーリーから独自メソッドを抽出し、結果の出る講座型ビジネスを構築します。あなたの人生ストーリーは、世界の資産。あなたのメソッドを待っている人たちが世界中にいます。

お客様の結果と、あなたの経済的自由を実現できる最高のビジネスモデルを私たちと構築しませんか?

THE ONE SERVICE

THE ONE 3 REASONS

01

私たちが支援するビジネス構築は、あなたの価値を最大化してオンラインの仕組みに乗せることで、人を雇わず、ひとりで億越えできる高収益ビジネスです。

02

THE ONEは顧客満足度を第一に考えます。講座を作って終わりではなく、あなたとあなたを選んで来てくださるお客様が必ず結果が出せる講座の仕組みを提供しています。

03

THE ONEでは、講座構築から集客、セールス、出版に至るまで、実践講師が、あなたのオンラインビジネスの構築を徹底的にサポートします。

THE ONE WORKS

2024年1月時点

売上1億円

達成者

28人

売上3,000万円

達成者

83人

講座100万円

達成者

206人

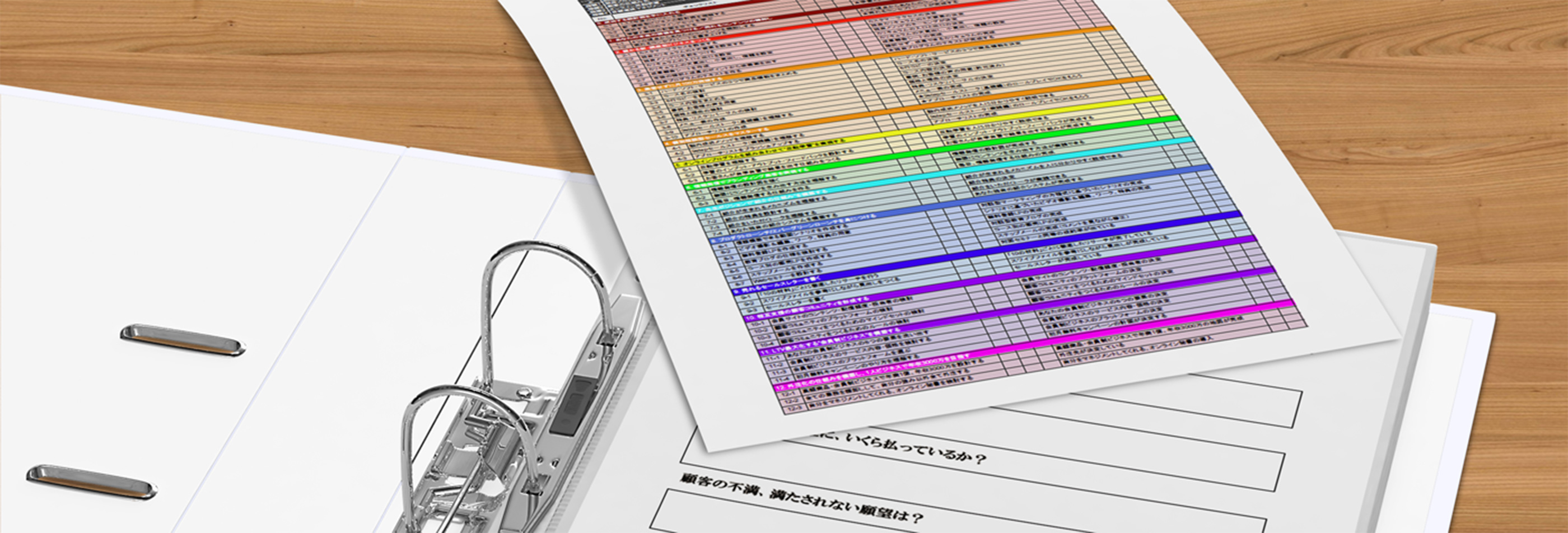

講座構築

達成率

98.7%※1

※1:受講1年後のオリジナル講座構築達成率

(自社調べ)2024年1月時点

THE ONEでは様々な業種・業界で

教育ビジネスの構築サポートを行なっています

THE ONE受講生様が続々と著作を発売されており、数十万部のベストセラー、国内外で活躍する人たちが多数誕生しています。

あなた専任のビジネス構築チームが

結果が出るまで伴走します。

代表講師 / THE ONE株式会社代表取締役

コンサルタントやコーチ、トレーナーなど550名以上に独自のオンライン教育プログラムの構築を支援し、売上年1億円・年3000万円の事業を次々生み出すビジネス教育者。

25歳で独立したが全く稼げず、30歳を目前に時給900円のアルバイトをすることになり、暗黒時代を送る。

それが自分の価値だと思い込んでいたが、自分の知識や経験をパッケージ化して売ったことでたった1ヶ月で3000万を受注。

この経験から、専門知識や経験をテンプレートに当てはめるだけで、誰でも価値をパッケージ化出来るTHE ONEメソッドを開発し、あらゆるジャンルで完全オンラインの高単価なビジネスを構築している。

MEDIA